0. はじめに

建築確認手続きとは、建物の新築や増改築などを行う際、その計画が建築基準法や関連する法律に適合しているかを行政機関や指定確認検査機関が事前に確認・許可する制度のことです。建築確認を取得することによって、建物の安全性や法令遵守を保証し、建築後におけるトラブルや災害時の被害を未然に防ぐことができます。しかしこれまで、リフォーム工事の際の建築確認の要否について明確な基準がなく、施工業者や施主が混乱することも少なくありませんでした。

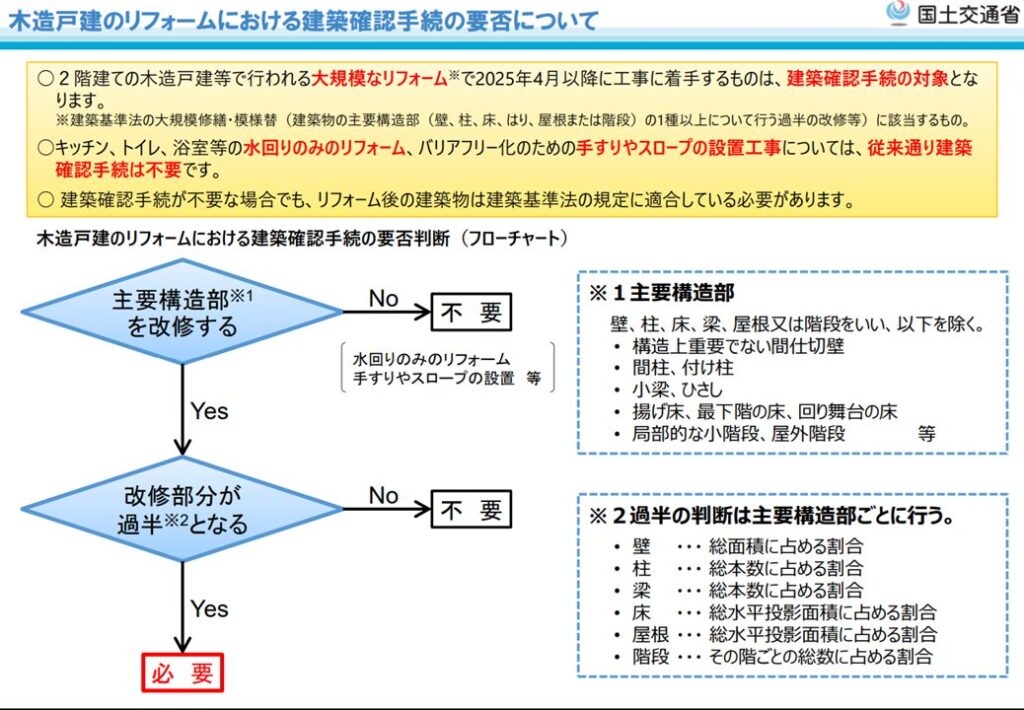

こうした状況を踏まえ、2025年の改正では特に「大規模修繕・模様替え」と呼ばれる工事について建築確認を義務付けることとなりました。具体的には、建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)のうち、一種以上の過半が改修されるケースが対象です。このように基準が明確化されることにより、施工業者や施主が手続きの要否を簡単に判断できるようになり、リフォーム市場全体の透明性と信頼性が向上することが期待されています。

法改正の重要性として、特に強調したいのはリフォーム工事における安全性の確保と法的トラブルの防止という点です。適切な建築確認を経て工事が行われれば、後々の法的リスクを回避することが可能になります。さらに、近年頻発する地震や災害時における建物倒壊などの被害を未然に防ぐことにも繋がります。また、法令遵守が徹底されることで、消費者がより安心してリフォームを依頼できる環境が整備され、市場の健全な発展にも寄与するでしょう。

本記事では、この新たな法改正の詳細な内容や適用される具体的なケース、専門家の見解やアドバイスを詳しく解説し、リフォームを検討している方々や業界関係者が安心して適切な対応ができるようサポートします。法改正に備え、今から準備を進めておくことが重要です。

1. 法改正の詳細と変更点

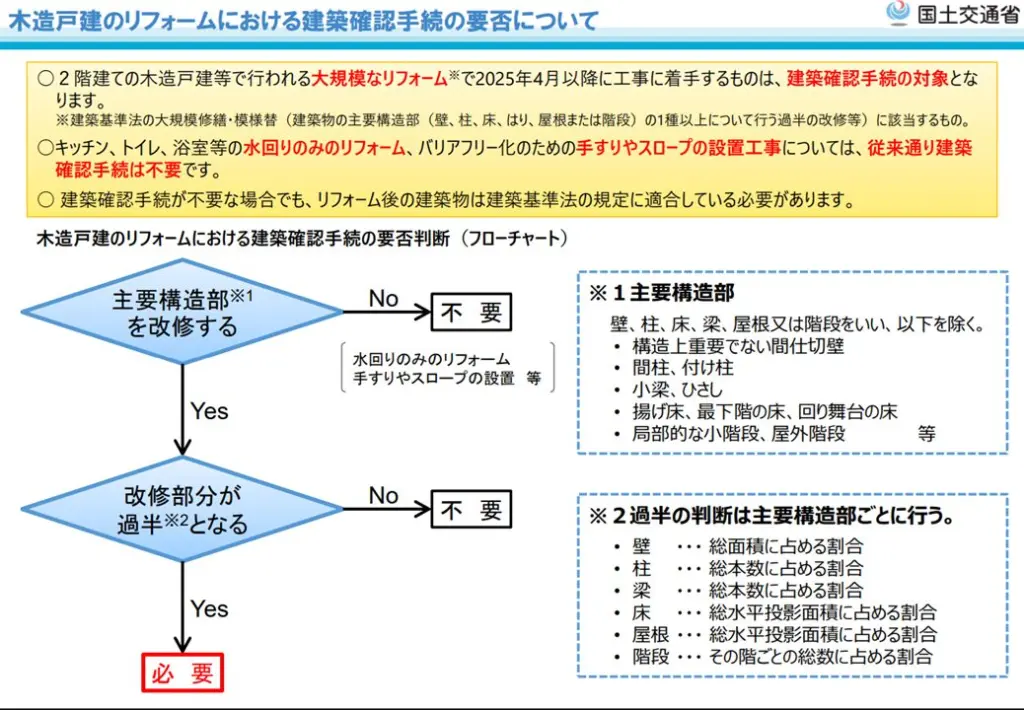

2025年4月に施行される建築基準法の改正では、木造住宅におけるリフォーム工事について、特定の条件下で建築確認手続きが義務付けられます。従来は、工事規模や範囲が曖昧であり、各自治体や施工業者の判断に依存する部分が多く存在していました。しかし、今回の改正により明確な基準が設けられ、法令遵守の強化が図られることとなりました。

主な変更点として、リフォームのうち「大規模修繕」または「模様替え」に該当する工事に対して建築確認が必要になることです。具体的には、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)のうち一種以上が、その構成要素の過半を超えて改修される場合が対象となります。これにより、改修内容によって建築確認の要否が明確化され、施工前に正確な判断が可能となります。

また、法改正では主要構造部の定義や、過半の割合の計算方法についても具体的に示されています。例えば、壁や屋根の改修は総水平投影面積、柱や梁は総本数、床は総水平投影面積、階段はその階ごとの総数を基準として計算されます。このように明確な計算基準を設けることで、施工現場での混乱を避け、事前に適切な手続きを準備できるようになります。

さらに、建築確認が不要となる工事の範囲も明確に示されています。キッチン、トイレ、浴室など水回り設備のみの交換、バリアフリー化のための手すりやスロープ設置工事、構造的に重要ではない間仕切り壁の改修、カバー工法といった既存構造を活用した軽微な修繕などがこれに該当します。

この法改正の意義は、消費者の安全性確保と施工業者における法令遵守の明確化にあります。今後リフォームを行う際には、この基準を正確に理解し、事前に適切な準備と申請を行うことが重要です。次の章以降で具体的なケースと専門家の意見を交えながらさらに詳しく解説します。

2. 建築確認が必要なケース

2025年4月の法改正に伴い、「大規模修繕・模様替え」と定義される工事を実施する場合、建築確認手続きが必要となります。この章では、その具体的な判断基準を明確に説明します。

「過半」基準の具体的解説

法改正では、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)に対して、一種以上がその構成要素の過半に及ぶ改修が対象となります。以下、それぞれの構造部について解説します。- 壁:壁の主要材料が全体の総面積の半分以上交換または補強される場合。

- 柱:住宅に存在する柱の総本数の過半数(50%を超える数)を交換または補強する場合。

- 床:住宅全体の総水平投影面積の半分を超えて床構造(根太等)を改修する場合。

- 梁:住宅内に存在する主要な梁の総本数の過半を超えて交換または大規模補強する場合。

- 屋根:屋根の改修範囲が垂木等の屋根構造材に及び、その改修面積が総水平投影面積の半分を超える場合。

- 階段:住宅内の階段の総数の半分以上を架け替える場合。

建築確認が必要な具体的な施工事例

具体的な施工事例を挙げると以下の通りです。- 屋根の全面葺き替え(垂木交換を伴う):屋根構造の主要材である垂木を全体の半分以上交換する場合。

- 壁の主要構造材交換:外壁の半分以上が劣化等により交換される場合。

- 柱の大規模交換:住宅の耐震補強工事で、柱の総本数20本中11本以上が交換または補強される場合。

- 床の根太交換:住宅内の床構造(根太など)が劣化し、総水平投影面積の過半を改修する場合。

- 階段の架け替え工事:老朽化に伴い階段全体の半数以上を新たに架け替える場合。

主要構造部改修の判断基準と注意点

主要構造部の改修を行う際には以下の注意点があります。- 改修前に既存の構造状態を正確に調査・記録する。

- 改修範囲を明確にし、過半を超えるかどうか正確に判断する。

- 工事計画段階で必ず建築士や行政担当者に相談し、適切な申請手続きを行う。

3. 建築確認が不要なケース

2025年の建築基準法改正では、大規模な工事以外にも多くのリフォームが実施されていますが、その中には建築確認手続きが不要なケースもあります。以下では、具体的にどのような工事が対象となるのかを詳細に解説します。

建築確認不要な具体的工事

建築確認が不要となる工事として主なものは以下の通りです。

- 水回り設備の交換のみのリフォーム

- キッチン、トイレ、浴室などの設備交換は、構造部分を大きく変更しないため、確認が不要です。

- バリアフリー対応の工事

- 高齢者や障がい者が安全に暮らすために設置される手すりやスロープの工事も、建築確認は不要です。

- 構造的に重要でない間仕切り壁の改修

- 部屋のレイアウト変更のための間仕切壁の移動や撤去なども、構造上重要でなければ確認手続きが不要です。

- カバー工法や軽微な改修工事

- 既存の屋根や床の上に新しい材料を被せるカバー工法や、軽度な補修なども確認が不要です。

不要な工事の実際の事例と注意点

実際の具体的な事例として以下が挙げられます。

- 事例1:ユニットバスの交換

- 浴室のユニットバスを最新の設備に交換する工事。構造部を変更しないため確認は不要です。

- 事例2:トイレ設備の交換

- 古くなったトイレの便器やタンクの交換工事。床や壁の構造体に影響がないため確認は不要です。

- 事例3:手すりの設置工事

- 高齢者が安全に階段を利用できるよう手すりを新たに設置する工事。構造的な変更が無い限り確認不要です。

- 事例4:スロープ設置工事

- 車椅子使用者のため玄関前にスロープを設置する工事。地盤や基礎構造に影響がなければ確認は不要です。

- 事例5:間仕切壁の移動や撤去

- 部屋の用途変更などで壁を移動したり撤去する工事。構造的に重要でない壁の場合、確認不要です。

注意点

建築確認が不要な工事でも、建築基準法への適合は必ず必要です。例えば、手すりやスロープ設置時の安全基準や、間仕切り壁の撤去で発生する耐震性能への影響など、法的な基準をクリアしているか事前確認が必要です。施工前に専門家に相談するなど、確認不要だからといって油断せず慎重に進めることが重要です。

4. フローチャートで簡単診断

リフォーム時の建築確認手続きの要否判断は、施工者や施主にとって重要なプロセスです。しかしながら、その判断が難しい場合があります。そこで、視覚的に理解できるフローチャートと簡単なチェックリストを使って、誰でも迅速かつ正確に判断できるよう解説します。

建築確認の要否判断を視覚的に解説

以下は、建築確認の要否を判断するための簡単なフローチャートです。

【スタート】

⬇︎

Q1. リフォーム工事で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)のいずれかを改修しますか?

-

【はい】➡︎ Q2へ

-

【いいえ】➡︎ 建築確認不要

⬇︎

Q2. 主要構造部の改修範囲はその構成要素の過半を超えますか?

-

【はい】➡︎ 建築確認が必要

-

【いいえ】➡︎ 建築確認不要

(※具体的な過半の計算基準は前項目を参照してください。)

フローチャートとチェックリストの活用法

リフォーム工事を実施する前に、以下の項目を一つずつ確認して建築確認手続きが必要かどうか判断してください。

壁の改修範囲は壁全体の総面積の50%を超えているか?

柱の交換または補強を実施する場合、その本数は住宅内の柱の総本数の半数(過半)を超えているか?

床の改修範囲が、住宅全体の総水平投影面積の50%を超えているか?(根太など構造材に及ぶ場合)

梁の交換または大規模補強を行う場合、対象となる梁は全体の梁本数の半数(過半)を超えているか?

屋根の改修が屋根の構造材(垂木など)を含み、その改修範囲が屋根全体の総水平投影面積の50%を超えているか?

階段の改修が階段総数の半数以上に及ぶ全面的な架け替え工事であるか?

活用法のポイント:

このフローチャートとチェックリストを活用することで、建築確認手続きが必要かどうかの判断をスピーディに行うことができます。早めの判断と適切な手続きにより、リフォームのスケジュール遅延やトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

- 一つでも「はい」のチェックが入る場合は建築確認申請を準備。

- 全て「いいえ」の場合、建築確認手続きは不要です(ただし建築基準法への適合性は必須です)。

5. 手続きの詳細(専門家のアドバイス付き)

建築確認手続きは、リフォーム工事が建築基準法に適合しているかを行政や指定確認検査機関が事前に審査し確認する重要なプロセスです。この章では、具体的な手続きの流れや必要書類、申請期間や費用の相場について、専門家のアドバイスを交えて詳しく解説します。

申請書類作成から承認までの手続き流れ

建築確認申請の具体的な手順は以下の通りです。- 事前相談・計画準備

- 建築士や施工業者とリフォーム内容を相談し、建築確認の必要性を確認します。

- 必要書類の準備

- 建築確認申請書

- 工事計画書(設計図面・仕様書・構造計算書等)

- 委任状(代理申請の場合)

- 申請書類の提出

- 特定行政庁または指定確認検査機関へ提出します。

- 審査・訂正対応

- 提出後、行政機関または指定機関が書類の内容を審査します。

- 不備や修正がある場合は、訂正指示を受け再提出を行います。

- 建築確認済証の交付

- 審査が完了し承認されると、「建築確認済証」が交付されます。

- 工事着工

- 建築確認済証の交付後、実際の工事に着手します。

申請期間、費用の相場、専門家からの実務的アドバイス

- 申請期間 建築確認申請の審査期間は、通常約2週間〜1ヶ月程度です。ただし、申請内容や自治体により異なるため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

- 費用の相場 建築確認申請費用は、リフォーム規模や地域によって異なりますが、一般的に数万円~十数万円程度です。具体的には、20〜30坪程度の一般的な木造住宅のリフォームで、5万円〜10万円程度が相場となっています。

- 専門家からのアドバイス 建築士や行政担当者からの実務的アドバイスとして、以下が挙げられます。

- 早めに建築士に相談して正確な設計図面や計算書を準備する。

- 審査期間中に修正が必要となった場合、素早く対応できるよう設計者との連携を密にする。

- 提出書類の不備を避けるため、事前に行政窓口や指定機関と打ち合わせをしておく。

6. 建築基準法への適合性確認

リフォーム工事において建築確認手続きが不要であっても、すべてのリフォーム工事は必ず建築基準法に適合している必要があります。この章では、法的適合性の重要性、適合していない場合のリスク、そして適合性を維持するためのポイントについて詳しく解説します。

法的適合性の重要性

建築基準法への適合性を維持することは、建物の安全性を確保するための重要な要素です。建築基準法は、耐震性や防火性、居住性といった住宅の基本性能を担保し、住まう人々の生命や財産を守るための最低限の基準を定めています。適合性が確保されている建物は、災害時の被害軽減や日常生活における安全確保に直結します。

また、法的適合性を維持することは、建物の資産価値の維持や向上にも影響します。適法であることは将来的な売却や相続、再度のリフォームを行う際にも重要となります。

適合していない場合のリスクと対策

リフォーム後の建物が建築基準法に適合していない場合には、以下のようなリスクがあります。

- 行政からの改善指導や命令

- 工事のやり直しや追加改修による費用負担の増加

- 売却時や相続時に資産価値が大幅に下がる可能性

- 不適合が原因で発生した事故や災害時の法的責任

これらのリスクを回避するためには、以下のような対策が必要です。

- 施工前に必ず建築士や専門家による計画のチェックを受ける

- 施工業者が適切に施工基準を理解し、遵守しているかを確認する

- 施工中や施工後に第三者検査を導入し、客観的な評価を受ける

適合性維持のためのポイント

適合性を維持するための具体的なポイントは以下の通りです。

- 専門家との連携

- 設計段階から建築士や専門家を参画させ、設計図や仕様書が法的基準を満たしているかを確認します。

- 明確な施工管理体制の確立

- 現場監督や施工業者と密に連絡を取り合い、施工過程を常に把握し、問題があれば速やかに対応します。

- 第三者検査の実施

- 必要に応じて、第三者機関による検査を行い、客観的に法令適合性を確認します。

- 施工後のフォローアップ

- リフォーム後も定期的な点検やメンテナンスを行い、長期的な適合性を維持します。

建築基準法への適合性を確実に守り、安心して住み続けられる住まいを維持しましょう。

7. 専門家へのインタビュー

本章では、実際に法改正に関わる建築士、行政担当者、施工業者へのインタビューをもとに、現場の声や具体的な課題、さらに法改正への実務的対応策と具体的なアドバイスを紹介します。

建築士からの声と課題

建築士(A氏):

「法改正で明確な基準が示され、建築確認手続きの判断基準が分かりやすくなりました。ただし、過半という基準が現場ごとに異なるため、現地調査や現場での事前確認の重要性がさらに増しています。特に既存建物の状態を正確に把握するための現地調査にはより慎重に取り組む必要があります。」

行政担当者からの声と課題

行政担当者(B氏):

「法改正後は申請件数が増加することを見込んでおり、窓口対応の混雑や審査期間が長引く懸念があります。そのため、行政としても効率的な対応を進めるための体制整備を急いでいます。また、申請者や設計者が事前相談を積極的に活用し、申請の不備や誤解を減らすことが重要です。」

施工業者からの現場の声と課題

施工業者(C氏):

「施工現場では、法改正の周知が徹底されていないケースもあり、作業員への教育や研修が不可欠だと感じています。特に小規模な業者ほど情報が十分に行き届いていない可能性があり、業界全体での情報共有と教育の機会を設けることが重要です。」

法改正への実務的対応策と具体的アドバイス

専門家が示す実務的対応策と具体的アドバイスは以下の通りです。

- 事前相談の活用:行政や指定確認検査機関との事前相談を積極的に行い、申請内容の不備を未然に防ぐ。

- 現地調査の徹底:現状把握のため、リフォーム前に十分な現地調査を行い、改修範囲や過半基準を正確に確認する。

- 教育・研修の充実:施工業者や関係者向けに定期的な勉強会やセミナーを開催し、法改正内容の理解促進を図る。

- 申請書類の標準化とマニュアル化:申請手続きをスムーズにするため、業界内で書類作成の標準化や手続きマニュアルの作成を推進する。

専門家からの意見やアドバイスを参考に、法改正後のリフォーム工事を円滑かつ適法に進められるよう準備を進めましょう。

8. FAQ

リフォーム工事に関する法改正について、多くの方が疑問や不安を感じています。この章では、よく寄せられる質問とその具体的な回答をまとめました。

A. これまでは明確でなかったリフォーム工事の建築確認手続きが明確化されました。具体的には、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の過半に及ぶ改修を行う場合、建築確認が義務付けられます。そのため、今後は工事前の適切な申請準備や専門家への相談がより重要になります。

A. 法改正前は、建築確認が必要なリフォーム工事の基準が明確でなく、自治体や施工業者の判断に依存することが多かったです。改正後は、「過半」の基準が明確に設定され、判断が容易になりました。その結果、工事計画の透明性や施工時の安全性が向上すると期待されています。

A. 以下のポイントに注意してリフォームを検討してください。

-

工事が建築確認手続きの対象となるか、事前にフローチャートやチェックリストを活用して判断する。

-

建築基準法への適合性を必ず確認し、施工後のトラブルを防ぐ。

-

専門家や施工業者との事前相談を積極的に行い、計画段階から綿密な準備を進める。

A. 建築確認が不要な場合でも、建築基準法への適合性は絶対に必要です。不適合な工事を行うと、後々行政から改善指示を受けるリスクや、建物の資産価値が低下する恐れがあります。施工前に必ず専門家の確認を受けるようにしましょう。

A. 手続きを円滑に進めるためには、以下の対応が効果的です。

-

設計や施工段階で専門家(建築士や行政担当者)と密に連携する。

-

事前相談を行い、申請書類の不備や不足を防ぐ。

-

申請期間に余裕をもって計画し、修正が発生した際に迅速に対応できる体制を整える。

9. まとめと今後の動向

本記事では、2025年4月に施行される建築基準法の改正について詳しく解説しました。改正の最大のポイントは、大規模修繕や模様替えの際に建築確認が必要となるケースが明確に定義されたことです。特に主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)に関して、「過半」を超える改修が行われる場合には事前の建築確認手続きが義務付けられ、リフォーム市場に大きな影響を与えることが予想されます。

法改正のまとめとその影響

今回の法改正により、以下の点が明確になりました。

- 建築確認が必要な工事の判断基準が明確化され、施工者や施主が計画段階で容易に判断できるようになった。

- 建築基準法への適合性がさらに厳格化され、施工後の安全性や法的リスクの低減に寄与する。

- リフォーム業界全体の透明性が向上し、市場の健全な発展が期待される。

しかし一方で、申請件数の増加による行政や施工業者の負担増、申請期間の長期化など、新たな課題も生じると予想されます。

リフォーム業界や住宅所有者が準備すべき対応策

法改正に伴い、リフォーム業界や住宅所有者は以下の対応策を準備する必要があります。

- 建築確認手続きが必要かどうかを早期に判断するためのフローチャートやチェックリストを積極的に活用する。

- 施工前に専門家(建築士や行政担当者)との連携を密にし、設計図や施工計画を十分に検討する。

- 申請手続きの効率化のため、業界内での教育研修を充実させ、専門知識の共有と周知徹底を図る。

住宅所有者もリフォームを計画する際は、法改正の内容を十分に理解し、適切な施工業者や専門家との連携を図ることが重要です。

今後の法整備や業界動向予測

今後は以下のような法整備や業界の動向が予測されます。

- 法改正を契機として、関連する建築基準法や条例のさらなる見直しや強化が進む可能性がある。

- リフォーム市場における安全性や透明性向上を目指し、第三者検査の義務化や自主検査の普及が進むと予想される。

- デジタル技術(BIMやクラウドサービス)を活用した申請手続きのオンライン化や効率化が進展し、行政手続きの迅速化や業界の働き方改革が促進される。

このような変化に柔軟かつ積極的に対応し、リフォーム業界や住宅所有者が安心・安全な住宅環境を実現できるよう、情報収集と準備を継続して行うことが求められます。

おすすめリフォーム会社ランキング

現在時刻

22:46:47時点、Google My Business APIから取得した『広島リフォーム』ランキングを表示しています。

広島リフォームの匠 MRA Life Management

〒730-0835 広島県広島市中区江波南1丁目17−10

リフォームのニムラ大町ショールーム|広島市

リフォーム キッチン 風呂 トイレ, 3丁目-22-28 大町東 安佐南区 広島市 広島県 731-0124

内装リフォームや地震対策なら リフォームひろしまグループ株式会社

〒730-0035 広島県広島市中区本通7−29 アイビービル 7F

※1. 表示順位はGoogleアルゴリズムによって計算されており、独自のランキングではありません。表示順位についてのお問い合わせはGoogle社のグーグルマイビジネス部門にお問い合わせお願い致します。

口コミ・レビュー評価

お客様からいただいた有難い貴重なレビュー評価です。

Trustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 マンションのフルリノベーションをお願いしました。 最初は別の工務店で話を進めていましたが、予算的にすべて妥協するしかない状況でした。 予算の倍近い見積もりを目にし、もう好きな空間に住む夢は叶わないと絶望的な気持ちの中、MRAさんに出会いました。 抑えるところは抑えつつ、私が本当に気に入るものを選べるように最後まで一緒に考え、動いてくださいました。 細かい希望やわがままにも丁寧に向き合ってくださり、完成した空間はどこを見ても好きと思える家になりました。 山本さんをはじめ、皆さん本当に信頼できるチームだと心から感じています。 これで終わりなのが寂しいほどで、これからも家のことで何かあれば迷わずお願いしたい存在です。 我が家にとってまさに救世主です。 本当にありがとうございました。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 先日、我が家(某ハウスメーカー、築25年)のリビングと和室を繋ぐ壁を部分的に取り除くことが可能かどうかご相談しました。担当の山本さんは、とても親身になって色々と提案して下さり、利益よりも顧客のライフスタイルに寄り添う、といった思いが全面に出ていました。 今回は特殊工法の耐力壁ということで、ハウスメーカーのリフォーム部にお願いする運びとなってしまいましたが、また何かあれば我が家も娘夫婦のところも、MRAさんでお願いしたいと思います。 ありがとうございました。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 お疲れ様です。 DIYと不動産投資に関心がある外国人です。 いろいろなインテリア業者の方に相談した後、最終的にMRA Life Managementさんに工事を任せました。 個人的に業者を選定する際に最も重要なことは 1. 下請け業者が含まれているか? 2. プロフェッショナルなのか? 3. 見積もりは合理的なのか? でしたが、すべてを考えてMRAさんが最も合致したからです。 1番に関しては家族会社であり、営業、設備、内装が一つのチームとして下請け業者が無かったので、とても安心でした。 2番に関しては自分がDIYに興味があり、工事前からいろんな質問をしても親切に説明して頂き、工事中にずっと横で見るのもOKでした。 工事終了後にも自分がDIYするのに困っている事などでアドバイスして頂き、無事に入居者も入って来ました。 3番に関しても積極的に相談して頂き、初心者である自分の為、出来るだけ値段を抑えて、最大の結果が出るように手伝ってくれました。 例えば自分が設置したい設備などに関しても、利回りの面とか、大家さんの立場でアドバイスしてくださって、本当に助かりました。 最後にローンに関しても不動産を紹介してくださったので、近いうちに次の物件を探して再度MRAさんにお願いする予定です。 MRAさん本当にありがとうございました。 今後とも、よろしくお願い致します🙇♂️に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 この度、バルコニーの修繕、お風呂の水栓の取替、トイレの修理を依頼しました。 仕上がりは非常に精度が高く、細部に至るまで「プロの仕事」と実感できるものでした。予定通りに完成しただけでなく、価格も他社に比べて良心的で、コストパフォーマンスの面でも大変満足しています。 特に職人の方々の技術力には驚かされました。手際の良さ、仕上げの美しさ、そして的確な判断力はまさに専門家ならでは。さらに説明や対応も丁寧で、安心してお任せできました。 これまで複数のリフォーム業者に依頼した経験がありますが、MRAさんほど高い技術と誠実さを兼ね備えた会社はありません。 リフォームを検討されている方には、ぜひ一度ご相談されることを強くおすすめします。 次回は迷わずMRAさんにお願いするつもりです。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 中古マンションのフルリノベーションをお願いしました。 相見積もりでもダントツで安くて提案やアドバイスも的確だったので匠さんにしました。 内装も2日に1回程度顔を出しましたが施工も丁寧で仕事も綺麗で仕上がりに物凄く満足しました。 山本さんへ:癖のある物件で当初不安しかありませんでしたが今回のフルリノベーションでコストを抑える提案と実用的なアドバイスと山本さんの豊富な知識にかなり助けられました。 後わからない事は一緒に考えてくれるスタンスがとても有難く嬉しかったです。 お陰様で大満足のリノベーションが出来ました有難うございました。 田代さんへ:綺麗に壁紙を巻き込む様に仕上げてくれて有難うございました。 僕がバルコニーで大型ゴミの掃除や鉄パイプの片付けに苦戦していたら見かねて工具をわざわざ下まで取りに行って一緒に片付けてくれて有難うございました。 中尾さんへ:本日リペアをして頂きました。 コンセント上の壁紙が凄く綺麗になおって嬉しかったです。 出産間近の妻が凄く話しやすくて笑顔が素敵で現場が明るくてとても居心地が良かったと言っていました。 正直今回のフルリノベーションは妻の出産迄に絶対に仕上げないといけない時間との勝負でもありました。 人生の中で大きな買い物の1つなので限られた時間の中でソレを言い訳にするのが嫌で内装やディテールにも妥協したくなかったのでかなり注文もギリギリになってしまいご迷惑をおかけしたと思います。 ソレにも関わらずプレッシャーは全く感じませんでした。 お陰様でじっくり吟味して後悔のない100%満足の発注をかける事が出来ました。 お名前は存じませんが他にもキッチンやお風呂や洗面所この物件のフルリノベーションに携わってくれた全ての職人さんに感謝の気持ちで一杯です。 何かあったらまた匠さんに頼みたいです。 この度は本当に有難うございました。 m(_ _)mに投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 中古マンションを購入し、間取りの変更、食洗機の取り付け、その他諸諸お願いしました。相見積もりを他社の半額で立てて頂き即決しました。 工期も短く仕上がりも非常に綺麗にして頂き非常に満足しました。社長及びスタッフの皆さんにも良くしていただいて本当にありがとうございました。大満足です。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 見積もりから施工まで、 丁寧に対応して頂き感謝しております。 古いマンションだった為難しい所も多々あったと思いますが、想像以上に満足です。 大工の職人さんは腕も人柄も良かった! クロスも非常に綺麗でした! 各自が素晴らしい仕事をしてくれて 御社に決めたのは間違いじゃなかったと思いました。 皆様ありがとうございました。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 このたび一戸建てのリフォームをお願いしました。大掛かりなリフォームだと思いますが、こちらの数々の要望を快く引き受けてくれました。 リフォームの価格も予算内に収まるように色々と工夫していただいたのだと思います。 そしてとてもオシャレな仕上がりで大変満足しています。工務店の方々の対応もとても良かったです。 また機会があれば是非お願いしたいと思います。に投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 マンションのキッチン、浴室、洗面台、フロアをリフォームしていただきました。 こちらの希望をよく理解した上での現実的で的確なアドバイスを頂き、とても楽しく勉強になりました。 施工はどの方もテキパキときれいに仕事をこなされ、チームワークの良さも感じます。 質問にも気持ち良く応じて下さいました。 住まいが明るく便利になって、元気が出ます! また先で、トイレもお願いしようと思っています。 この度は本当にありがとうございましたに投稿されましたTrustindex は、レビューの元のソースが Google であることを確認します。 この度床の張り替え、カップボードの増設等のリフォームを依頼しました。 仕様を決めた上で他社(大手)と相見積もりを取らせて頂きましたが、こちらで、かなり良心的な値段で引き受けていただけました。(その差数十万円!)さらに工期も早い。 工事の内容についてLINEで気軽に相談できたのも心強かったです。びっくりするぐらい毎回レスポンスが早かったです。 メーカーで施工が難しいと言われた薄い壁紙も、全く下地が見えないぐらい綺麗に貼ってもらえました。 こちらに依頼して良かったです。ありがとうございました。

ご相談カウンター

MRA Life Management, LLCは、お客様一人一人の理想を具現化し、理想の空間で喜び溢れる生活を過ごしていただくためにご相談カウンターをご用意しております。ご相談カウンターでは対面でお客様のご質問、ご不明な点、料金、理想など何でもご相談いただけます。また、弊社は女性社員もおりますので、女性の方でも安心してご相談いただけます。

ご相談カウンターへの来店をご希望のお客様はカレンダーよりお申込みください。

AJAX通信に失敗したか、nonceの検証に失敗しました。 このエラーが繰り返し発生する場合は、セキュリティ関連のプラグインによってアクセスがブロックされている可能性があります。 「公開ページでのAJAX通信のURLを選択」と「公開ページでのAJAX通信でNonceの値の検証で使う関数を選択」の値の変更をBooking Package > 一般設定で行ってください。

| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |

|---|

会社情報

FAQ

お客様からよくいただくご質問と回答を掲載しています。

A.はい。お見積りは完全無料となっております。

お電話、LINE、ホームページ内チャット、お問い合わせフォームよりお見積り依頼することができます。

A.いいえ、広島県全域で施工させていただきます。また、ビル修繕・改修のみ、中国5県(広島、岡山、山口、鳥取、島根)で受付しています。

但し、広島市より50km以上の場合は別途出張費用がかかる場合がございます。(小規模工事の場合)

A.ポイントは2つあります。

1つ名はお客様のご要望をしっかりとヒアリングし、それに合った詳細お見積りを作成しているかどうかです。2つ目は、アフターサポートについて詳しく説明があるか確認しましょう。

A.いいえ、ございません。

A.ご心配いりません。

A.はい、見学可能です。

A.はい、PayPayでのお支払いが可能です。

100万円を超える施工の場合は振り込み上限の関係上、数回に分けて支払っていただく必要がございます。

この記事が気に入ったら

いいねしてね!